Ja zu Bachöffnung und Werkhof-Rückbau

An der Einwohnergemeindeversammlung in Gränichen nahmen 242 von 5’276 Stimmberechtigten teil (4.58 %). Diskussionslos genehmigte die Versammlung unter anderem das Protokoll, die Kreditabrechnung der Traglufthalle Suhr-Buchs-Gränichen, die Sanierung der Kanalisation Suhrzelgweg, das Baurecht für Erdanker, den Stellenplan 2026–2029 sowie das Budget mit Steuerfuss.

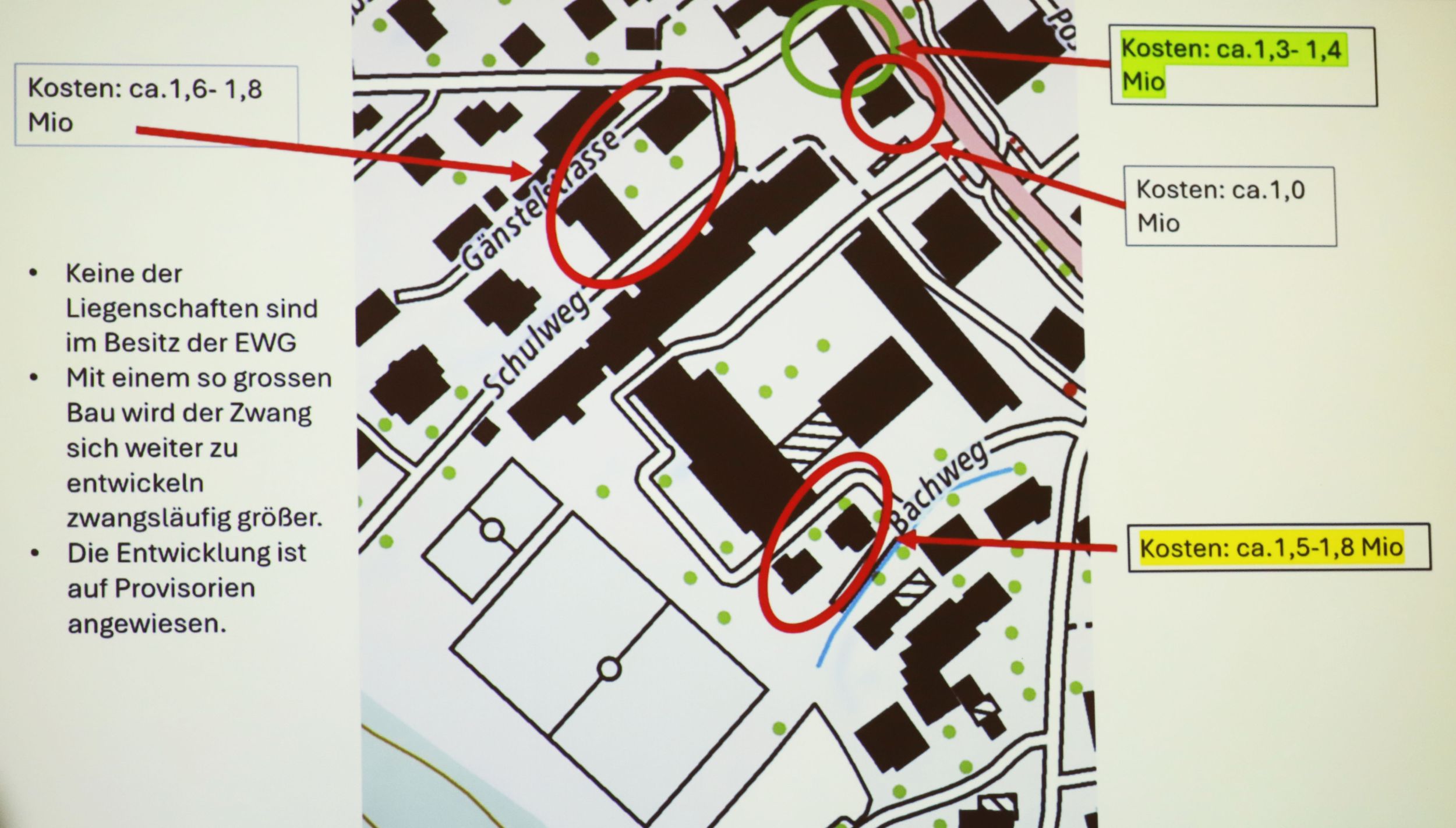

Mehr Diskussionen lösten zwei grössere Projekte aus. Der Verpflichtungskredit über 642’500 Franken für den Rückbau des alten Werkhofgebäudes Kirchenfeld wurde nach eingehender Debatte deutlich angenommen. Ein Antrag, den Abbruch erst nach Vorliegen eines Neubauprojekts auszuführen, scheiterte.

Auch die Bachöffnung des Liebeggbachs gab zu reden. Die SVP forderte, mit dem Kanton über einen tieferen Gemeindeanteil zu verhandeln. Die Mehrheit folgte dem Antrag nicht und stimmte dem Verpflichtungskredit von 261’500 Franken (Gemeindeanteil, inkl. MwSt.) zu.

Unter «Verschiedenes» informierte Gemeindeammann Andreas Fetscher über laufende Projekte – etwa den Kindergartenneubau, den Oberstufen-Campus, die Zentrumsentwicklung und den Wärmeverbund – sowie über die Personalstrategie. Zudem wurden Hanspeter Lüem, Vizeammann, und Gemeinderat André Muhmenthaler verabschiedet.

Nächste Termine sind der Weihnachtsbaumverkauf (12./17./20. Dezember), der Neujahrsapéro am 4. Januar 2026 und die Infoveranstaltung zur Sommer-GV am 26. Mai 2026.

An der Ortsbürgergemeindeversammlung nahmen 64 von 697 Stimmberechtigten teil. Sie genehmigten das Budget 2026, mehrere Einbürgerungen und den Kauf der Parzelle Nr. 505 mit dem Landi-Gebäude 1375. GEM/LA

Einwohnerrat rettet die Markthalle

Ein Aarau mit oder lieber ohne Markthalle. Der Einwohnerrat musste am Montag diesen Grundsatzentscheid treffen. Der Stadtrat hat sich zuvor in seiner Botschaft an den Einwohnerrat für den Rückbau der Markthalle ausgesprochen. Das Areal hätte stattdessen als offener, konsumfreier Begegnungsort neu gestaltet werden sollen. Dabei war die Rede von einem Wasserspiel, einem künstlichen Wasserlauf Zwischen den Toren sowie im Bereich des Färbergässlis sowie Begrünungen und Sitzgelegenheiten.

Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) sah jedoch eine andere Variante vor. Mit Markthalle plus Aufwertung des Aussenraums. Aber in einer abgespeckten Form. Das heisst, ohne Wasserspiel und Wasserlauf wie es die originale Variante vorgesehen hätte.

Pro Aarau schlug eine ganz ähnliche Variante vor. Sie ergänzten den Antrag aber mit der Prüfung zur Offenlegung und Sichtbarmachung des Stadtbachs.

Wieder anders sah es die SVP. Die SVP schlug vor, die Markthalle stehen zu lassen, sie dann aber auch in den Zustand vor dem Testbetrieb zu versetzen. Das heisst sämtliche Einbauten und Gestaltungselemente würden wieder entfernt werden. Die Halle bliebe leer, die Nutzung erfolge ausschliesslich nach einem Gesuch bei der Gewerbepolizei. Lediglich die notwendige Dachsanierung und ein neuer Fassadenanstrich hätte ihre bevorzugte Variante vorgesehen.

In der Schlussabstimmung standen sich dann der Antrag von Pro Aarau und der stadträtliche Antrag gegenüber. Mit 38 zu 11 Stimmen hat sich der Einwohnerrat dann deutlich für den Erhalt der Markthalle ausgesprochen.

Als nächster Planungsschritt ist ab 2026 eine vertiefte Machbarkeitsstudie und das Vorprojekt vorgesehen. Dafür genehmigte der Einwohnerrat den Verpflichtungskredit von 160 000 Franken für die Machbarkeitsstudie – eben ohne Wasserlauf und Wasserspiel – und das Vorprojekt für die Variante 3 «Kombination Markthallenbetrieb mit Aussenraum» sowie einen Zusatzkredit von 55 000 Franken zum Planungskredit «Sanierungsarbeiten insb. Flachdach und Hallenanstrich sowie Wahl der Optionen zur baulichen Anpassung der Halle». Und anstelle des Wasserlaufs wird die Offenlegung und Sichtbarmachung des Stadtbachs geprüft und angestrebt.

Sarah Moll

Heiniger AG gewinnt den Award 2025 für ehrenamtsfreundliche Arbeitgeber im Feuerwehrwesen

Freude und Stolz bei der Heiniger AG: Das traditionsreiche Unternehmen wurde mit dem Award 2025 – Ehrenamtsfreundlichster Arbeitgeber im Bereich Feuerwehrwesen ausgezeichnet. Die Ehrung wurde anlässlich der Delegiertenversammlung des Aargauischen Feuerwehrverbands (AFV) verliehen. Überreicht wurde der Preis von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati, der das Engagement der Heiniger AG als «wichtigen Beitrag zum Funktionieren des Milizsystems im Kanton Aargau» würdigte.

Die Auszeichnung ehrt Arbeitgeber, die ihre Mitarbeitenden bei ihrem ehrenamtlichen Einsatz in der Feuerwehr besonders unterstützen – etwa durch flexible Arbeitszeiten oder unkomplizierte Freistellungen für Einsätze und Weiterbildungskurse. Damit würdigt der AFV Firmen und Gemeinden, die aktiv zum Gemeinwohl beitragen.

Die Heiniger AG setzt sich seit Jahren für die Vereinbarkeit von Beruf und Ehrenamt ein. «Diese Anerkennung ist nicht nur eine Belohnung für unser Engagement, sondern spiegelt auch unsere Werte wider – Respekt, Unterstützung und Wertschätzung», erklärt die Geschäftsleitung. «Wir sind stolz auf unser Team – sowohl auf der Baustelle als auch im Dienst für die Gemeinschaft.»

Der Preis unterstreicht die Bedeutung des Ehrenamts im Feuerwehrwesen. Arbeitgeber wie die Heiniger AG tragen entscheidend dazu bei, dass die Feuerwehren im Milizsystem funktionieren. Zusätzlich darf sich auch die Regiowehr Suhrental über einen Beitrag von 500 Franken für die Kameradschaftspflege freuen. In dieser Organisation sind mehrere Heiniger-Mitarbeitende aktiv.

Mit dem Award 2025 reiht sich die Heiniger AG in eine Reihe von Unternehmen ein, die durch ihre Unterstützung des freiwilligen Feuerwehrwesens Vorbildcharakter besitzen. RAN

Vier Kredite und neue Reglemente verabschiedet

81 der insgesamt 868 Stimmberechtigten nahmen an der Gemeindeversammlung von Schmiedrued teil. Sie verabschiedeten vier Verpflichtungskredite und gaben damit zentrale Projekte auf den Weg.

Das Budget 2026 mit einem geplanten Aufwandüberschuss von 42’280 Franken wurde ohne Gegenstimmen angenommen. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 120 Prozent. Zustimmung fanden auch die Kredite für den Kauf eines Schlauchverlegefahrzeugs, die Neuorganisation und den Ausbau der Wasserversorgung sowie die Regionalisierung der Abwasserreinigung mit Verbandsgründung im Raum Wynen-, Suhren- und Uerkental (WSU).

Für die Erneuerung der Wasserversorgung werden in den kommenden fünf Jahren 2,65 Millionen Franken investiert. Zur Finanzierung ist eine moderate Gebührenerhöhung vorgesehen: Ab 2026 kostet ein Kubikmeter Wasser 1.70 statt 1.40 Franken.

Ebenfalls angenommen wurde – mit 53 Ja-Stimmen – das Mehrwertabgabereglement zum Ausgleich von Planungsvorteilen. Gemeindeammann Marliese Loosli sprach von einer «kompliziert zu erklärenden Geschichte», die aber einheitlich für alle Gemeinden im Regionalverband Suhrental gelten soll.

Verdankt wurden mehrere langjährige Mitarbeitende und Kommissionsmitglieder, darunter Kevin Brunner, Miriam Mondelli und Hauswart Ernst «Aschi» Goldenberger für 25 Jahre Schuldienst. Mit dem Projekt «Mobil im Alter» (MiA) soll im ersten Quartal 2026 zudem ein Fahrdienst starten – dafür werden noch freiwillige Fahrerinnen und Fahrer gesucht (Infos: www.mia-rusu.ch). Alfred Weigel

Der für zahlreiche Verdienste geehrte Kevin Brunner konzentriert sich zukünftig ausschliesslich in der Naturschutzkommission, links Frau Gemeindeammann Marliese Loosli.

Frau Gemeindeammann Marliese Loosli verabschiedet Patrick Kirchhofer nach acht Jahren in der Finanzkommission.

Gemeinderat Samuel Bolliger stellte zwei Kreditanträge zur Wasserversorgung vor.

Märchenhafter Adventsmärt mit grosser Ausstrahlung

«Wer bei uns ausstellen will, muss seine Ware handgefertigt hergestellt haben», sagt Ursula Kiefer. Sie ist die Präsidentin des Vereins Märtchratte, der den Adventsmärt in Walterswil seit 1994 durchführt. Grossen Wert wird bei den Organisatorinnen auch auf die Vielseitigkeit des Angebotes gelegt: «Wir wollen pro Produktekategorie möglichst nur einen Verkaufsstand».

Der flächenmässig überschaubare Anlass ist eine Topadresse für alle, die auf der Suche nach dem Weihnachtsgeschenk mit der besonderen persönlichen Note sind. Beim Rundgang durch die sehenswert geschmückte Mehrzweckhalle ist die Chance gross, fündig zu werden.

Apropos: Eine Art von Unikat und fast schon kultig, sind auch die kleinen, gelben Werbeschildchen, mit denen Walterswil weit über die Region auf seinen Adventsmärt aufmerksam macht: «Beim Aufstellen legt mein Mann mit dem Auto rund 100 km zurück», sagt Ursula Kiefer. Sie ist von der Wirkung überzeugt, die Menschen würden von weit her den Weg nach Walterswil finden und das, obwohl man geografisch etwas ab dem Schuss liege.

Jil Lüscher

Ausstellerin Ursula Hodel aus Vordemwald.

Engel einmal anders.

Honig mit Goldsiegel.

André Merz ist mit seiner Vinylwerkstatt erstmals mit dabei.

Der Stand von Tabea Huber aus Safenwil.

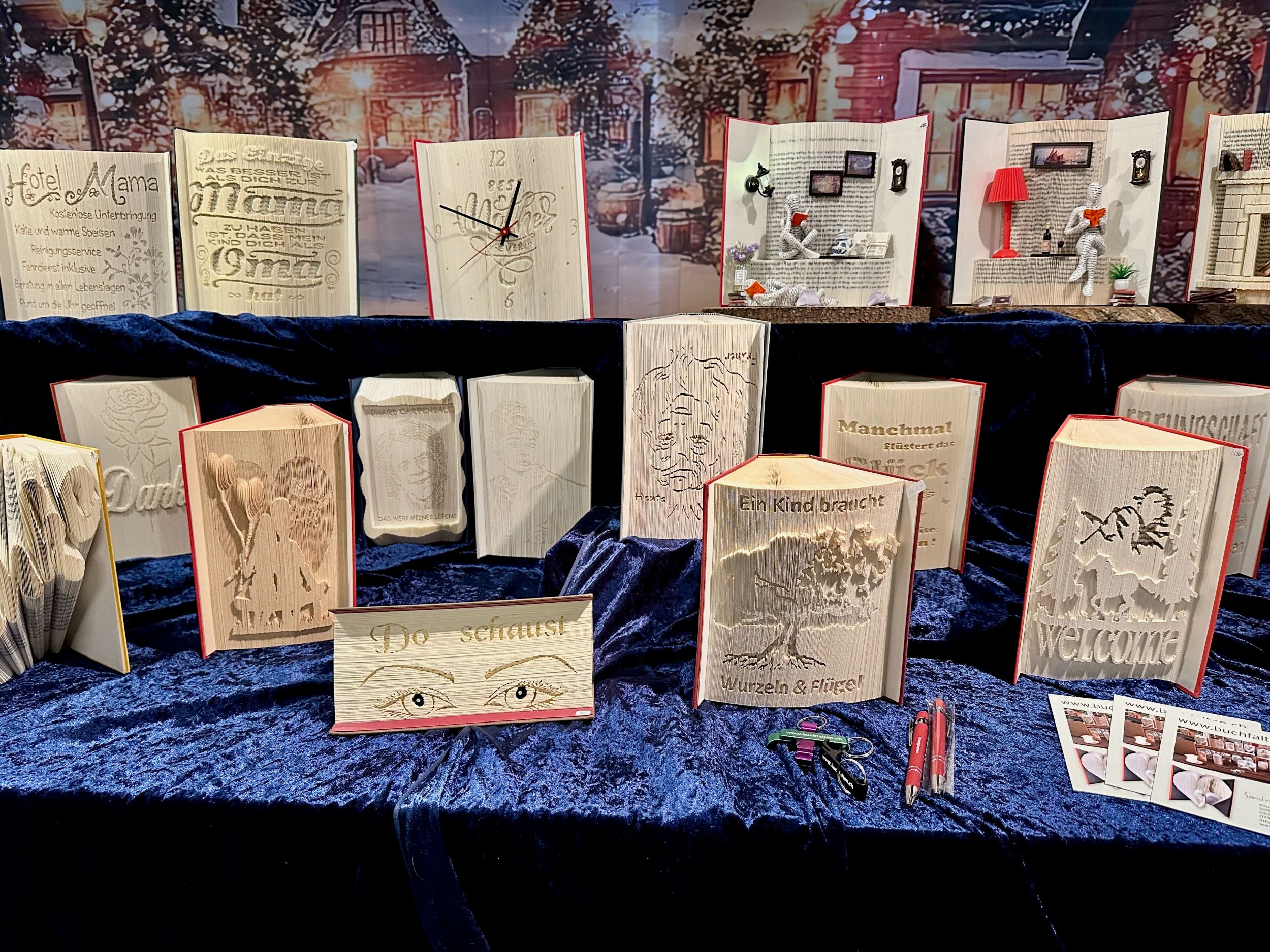

Kunstvolle umgestaltete Bücher.

Kunst von Christa Kunz aus Vordemwald.

Leckeres aus der Backstube.

Marietta Loosli aus Oberentfelden.

Teigwaren aus Wikon.

Maroni-René lässt es duften.

Ursula Kiefer, die Präsidentin des organisierenden Vereins Märtchratte Walterswil.

Baustart für nachhaltige Überbauung «Hofgarten»

Dicke weiss Flocken fielen vom Himmel, als Vertreter der EBKE GmbH, der Primus Property AG sowie der JUD Architektur AG zusammen mit den neuen Wohneigentümern, Bauarbeitern und den Nachbarn am Donnerstag, 20. November, den offiziellen Baubeginn der Überbauung «Hofgarten» in Safenwil feierten. Nach dem obligaten Foto mit den schön geschmückten Spaten, begaben sich alle in Trudi Zimmerlis legendären Kuhstall, wo im Trockenen und mit einem feinen Apéro und einer kurzen Ansprache des Architekten auf das Projekt angestossen wurde.

Wohnungen und Umgebung

Geplant sind 18 Eigentumswohnungen mit unterschiedlichen Grundrissen. Die Räume sollen Licht und Flexibilität bieten und verschiedene Lebensphasen berücksichtigen. Gemeinschaftlich nutzbare Kleingärten sind ebenfalls vorgesehen. Durch die zentrale Lage der Überbauung liegen Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Naherholung und Verkehrsanbindungen in kurzer Distanz. Das Gebäude verbindet gemäss den Verantwortlichen den dörflichen Charakter Safenwils mit Elementen seiner industriellen Vergangenheit.

Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

Die Architektur sieht verschiedene Massnahmen zur Förderung der ökologischen Verträglichkeit vor. Die Holzfassade orientiert sich an der ländlichen Umgebung, während Grünflächen und ausgewiesene Biodiversitätszonen zur ökologischen Vielfalt beitragen sollen. Eine Photovoltaikanlage, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, mineralische Wärmedämmung sowie natürliche Baustoffe sind Teil des energetischen Konzepts. Die Tiefgarage wird zudem für Elektromobilität ausgerüstet. Die Bauarbeiten sollen bis Frühling 2027 abgeschlossen sein. RAN

Kontakt:

Primus Property AG

Bahnhofplatz 3h

5000 Aarau

Telefon +41 62 503 52 52

info@pripro.ch

www.pripro.ch

Visualisierung: ZVG

Visualisierung: ZVG

KVA rechnet 2026 mit höherem Wärme- und tieferem Stromertrag

Wenn sich die Abgeordneten des Gemeindeverbands für Kehrichtbeseitigung Region Aarau-Lenzburg (GEKAL) jeweils im November zur Versammlung treffen, zeichnet sich die Jahresperformance der KVA Buchs bereits ab. Geschäftsleiter Harald Wanger berichtete am Mittwochabend in Auenstein, dass bis Oktober im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht weniger Abfall angeliefert, aber etwas mehr verbrannt wurde, nämlich knapp 118’000 Tonnen. Das ist möglich, weil die Anlage über ein Ballenlager verfügt, dank dem der zu Ballen gepresste Kehricht dann in einer der beiden Ofenlinien verheizt werden kann, wenn es bzgl. Strom- und Fernwärmeproduktion Sinn macht.

Mehr Wärme, weniger Strom

2026 rechnet der GEKAL mit 138’000 Tonnen anliefertem Kericht. Die Tarife für die Verbandsgemeinden bleiben unverändert bei 75 Franken pro Tonne, was schweizweit sehr tief ist. Beim anderen Ertragszweig, dem Energieverkauf, geht das von der Abgeordnetenversammlung bewilligte Budget von einem steigenden Fernwärme-Umsatz aus, zumal das Netz seit Jahren stetig erweitert wird. Bereits in den ersten zehn Monaten von 2025 erhöhte sich die gelieferte Wärmemenge um 10 Prozent auf gut 110 Gigawattstunden.

Sinken wird hingegen der Stromertrag. Einerseits dürften die Marktpreise noch etwas fallen, «wobei diese sehr volatil und damit schwierig vorauszusagen sind», betont Harald Wanger. Andererseits wird 2026 auf der KVA Buchs eine neue Turbine in Betrieb genommen, womit die Stromproduktion während rund fünf Wochen eingestellt werden muss. Die neue Turbine ist eine 20-Millionen-Investition und wird Strom für zusätzliche 2000 Haushalte liefern. Sie ermöglicht zudem die Entnahme von mehr Niederdruckdampf für den wachsenden Fernwärmebedarf.

Herausforderungen beim Wasserstoffprojekt

Eine Herausforderung ist die Wasserstoffproduktionsanlage, die seit 2023 auf dem KVA-Gelände vom Anlagenbauer Kanadevia Inova testbetrieben wird. Die H2-Anlage wandelt Strom in Gas um und macht die Energie dadurch speicherbar. Aus der Sicht der KVA Buchs dient sie der Verwertung von überschüssigem Strom, wenn der Strompreis tief ist. Es zeigte sich allerdings, dass im Stand-by-Betrieb zu viel Wasserstoff produziert wird, womit die Tiefpreisphasen am Strommarkt nicht voll genutzt werden können. Zudem ist die Nachfrage nach H2 inzwischen eingebrochen, v. a. in der Mobilität. «Nach einem Betriebsunterbruch und Verhandlungen mit Kanadevia Inova fahren wir die Anlage Anfang 2026 wieder hoch», sagt Betriebsleiter Rolf Schumacher. «Die Industrie benötigt nach wie vor grünen Wasserstoff, auch wenn die Erträge dort geringer sind.» KVA

CO2-Abscheidung: Vorläufig kein Preiszuschlag

Neugkeiten gabs an der Abgeordnetenversammlung des GEKAL auch in Sachen Carbon Capture (CC). Vor Jahresfrist hatte Geschäftsleiter Harald Wanger eine Abgabe von 10 Franken pro Tonne Abfall für alle Kehrichtverwertungsanlagen angekündigt. Damit sollte eine Pilotanlage finanziert werden, die CO2 aus dem Rauchgas abscheiden (capture) kann. Aus KVAs stammen 5 Prozent der CO2-Emissionen, auch sie müssen zum Netto-Null-Ziel 2050 im Klimagesetz beitragen. «Der CC-Zuschlag kommt vorläufig nicht», sagte Wanger über die aktuellen Entwicklungen. Der KVA-Branchenverband sei zu Schluss gekommen, dass die angestrebte Finanzierungslösung mit den aktuellen Rechtsgrundlagen nicht vereinbar ist: Beim Siedlungsabfall könnte eine Abwälzung des Zuschlags auf die Gemeinden vom Preisüberwacher angefochten werden. Und beim Marktkehricht wäre eine generelle Preiserhöhung aller 29 KVAs möglicherweise eine wettbewerbsrechtlich unzulässige Absprache. Eine Klärung sollen Neuverhandlungen des Verbands mit dem eidgenössischen Umweltdepartement UVEK bringen. Die Pilotanlage bei der KVA Linth kann erst mit einer rechtssicheren Finanzierungsgrundlage gebaut werden. «Das Projekt wurde deshalb erst kürzlich gestoppt», so Harald Wanger. KVA

In eigener Sache: Michael Wanner neuer Chef des «Landanzeigers»

Der langjährige Verleger und Eigentümer der AZ Medien AG, Peter Wanner, hat das von ihm aufgebaute Medienunternehmen an seine Kinder Michael, Florian und Anna Wanner verkauft. Die AZ Medien AG hält 65 Prozent an der CH Media Holding AG. CEO Michael Wanner erhält im Rahmen der Nachfolgeregelung die Stimmenmehrheit, während Peter Wanner als Verleger und Verwaltungsratspräsident weiterhin aktiv bleibt.

Mit dieser Übergabe geht das traditionsreiche Medienhaus in die fünfte Verlegergeneration über. Die Nachfolgelösung erfolgte einvernehmlich im Kreis der Familie. «Darauf bin ich besonders stolz», sagt Peter Wanner. Sohn Michael Wanner würdigt das Lebenswerk seines Vaters und betont die Verantwortung, die nun auf die nächste Generation übergeht.

Zur CH Media gehören 18 Tageszeitungen mit ihren Onlineportalen – darunter die «Aargauer Zeitung», das «Zofinger Tagblatt», das «Oltner Tagblatt», die «Luzerner Zeitung», das «St. Galler Tagblatt», die Wochenendzeitung «Schweiz am Wochenende» sowie mehrere Wochenzeitungen, darunter auch der «Landanzeiger». Diesen kaufte CH Media per 1. Mai 2025. Zudem zählen zehn Anzeiger, zwölf Radiosender, drei regionale TV-Stationen, acht nationale TV-Sender, drei Druckereien sowie das Nachrichtenportal watson zum Unternehmen. Pd/RAN

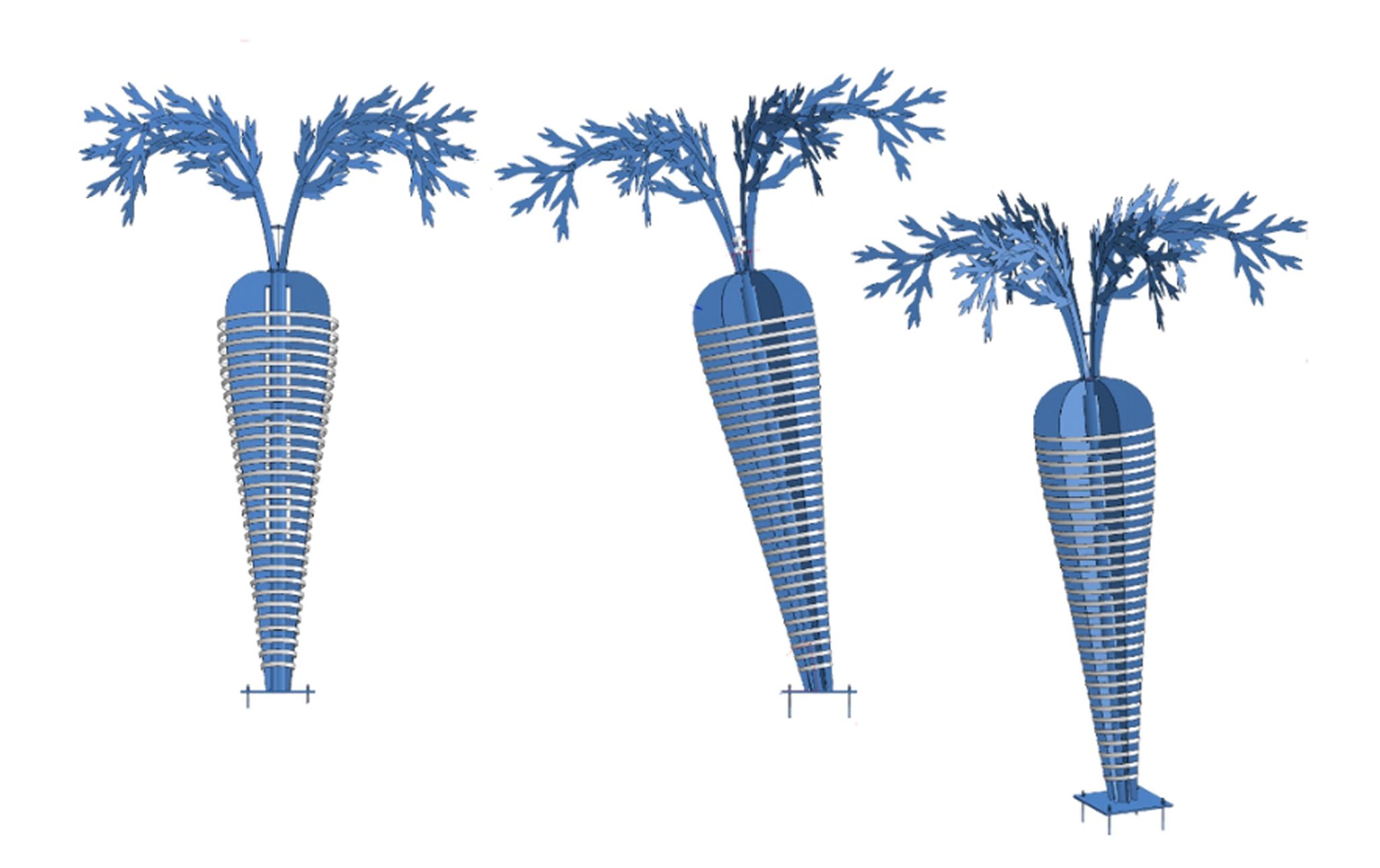

25 Lernende schmieden 4 Meter hohes «Küttiger Rüebli»

Am 15. November 2025 begann in der Berufsschule Lenzburg ein aussergewöhnliches Gemeinschaftsprojekt: 25 angehende Metallbauerinnen und Metallbauer bauen in ihrer Freizeit die Unterkonstruktion eines vier Meter hohen «Küttiger Rüeblis» aus Stahl. Das Kunstobjekt wird Teil der GewerbeArt 2026, einer kunstvollen Gewerbeausstellung in Küttigen, an der regionale Betriebe, lokale Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen und nationale Künstler gemeinsam auftreten.

Bereits am ersten von insgesamt acht Samstagen herrschte in der Werkstatt konzentrierte Atmosphäre. Die Lernenden schnitten in Teams die filigranen Konturen der Blätter des Rüeblikrauts aus Stahl und bauten gleichzeitig einen Transportwagen. Dieser ist nötig, denn das fertige Rüebli wird rund 4 Meter hoch, 3,5 Meter breit und etwa 300 bis 400 Kilo schwer.

Vollendung an der GewerbeArt 2026

Die gesamte Unterkonstruktion entsteht in der Berufsschule Lenzburg. Die Fertigstellung erfolgt dann live an der GewerbeArt 2026 im September in Küttigen. Dort werden die Metallbauern ihren Beruf präsentieren und gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern das Rüebli vollenden. Insgesamt 1’244 Aluminiumplättli, graviert mit den Namen der Besucherinnen und Besucher, werden direkt vor Ort an die Unterkonstruktion genietet. So entsteht ein Kunstwerk, das nicht nur Küttigen repräsentiert, sondern auch die Handschrift eines ganzen Dorfes und seiner Gäste trägt.

Ein Projekt getragen von Handwerk, Gewerbe und starken Partnern. Das «Küttiger Rüebli» steht exemplarisch für die Verbindung von lokalem Handwerk, Kreativität und künstlerischem Ausdruck – ganz im Sinne der GewerbeArt 2026.

Tag der offenen Werkstatt

Die Lehrlinge laden die interessierte nach Lenzburg ein. Wer live miterleben möchte, wie das Rüebli Form annimmt, ist herzlich eingeladen am Samstag, 29. November 2025, von 09.00 – 12.00 Uhr, in der Berufsschule Lenzburg vorbeizuschauen. Die Lernenden zeigen ihre Arbeit vor Ort und geben spannende Einblicke in das wohl grösste Kunstprojekt ihrer Ausbildung. GAK

Infos und Anmeldung unter: www.kuettiger-ruebli.ch/bauen

Crowdfunding – Junge Talente unterstützen

Damit Materialkosten, Gravuren und weitere Projektschritte finanziert werden können, haben die Lernenden ein Crowdfunding eingerichtet. Jeder Beitrag – auch ein kleiner – hilft, dieses besondere Gemeinschaftsprojekt zu ermöglichen und junge Menschen in ihrer Ausbildung zu stärken.

Bild: ZVG

Bild: ZVG

Verein ehemaliger Bezirksschüler löst sich auf

Im reformierten Kirchgemeindehaus Zofingen fand am Sonntag, 16. November, die 45. und zugleich letzte Generalversammlung des Vereins ehemaliger Bezirksschülerinnen und Be-zirksschüler Zofingen (VEBZ) statt. 55 Mitglieder folgten der Einladung, um das letzte Kapitel einer fast hundertjährigen Erfolgsgeschichte zu schreiben.

Nach dem musikalischen Auftakt durch den Oberstufenchor begrüsste Präsidentin Catrin Friedli die Anwesenden und liess im Jahresbericht die wechselvolle Geschichte des 1935 ge-gründeten Vereins Revue passieren. Generationen von Bezirksschülerinnen und Bezirksschü-lern hatten hier ihre Verbundenheit gepflegt – doch zuletzt fehlte der Nachwuchs. Die Mitglie-derzahlen sanken stetig, das Interesse an den Anlässen nahm ab, Neueintritte blieben aus.

Die Versammlung genehmigte die letzten Jahresrechnungen und sprach verschiedene Beiträge zugunsten der Schule, des Oberstufenchors, der Musikschule und der Jubiläumsschrift «200 Jahre Kinderfest». Mit grosser Mehrheit wurde schliesslich der Antrag auf Vereinsauflösung angenommen. Das verbleibende Vermögen geht gemäss Statuten an die Leitung der Bezirks-schule Zofingen, die es im Sinne des Vereinszwecks verwenden wird.

Nach emotionalen Dankesworten für den langjährigen Vorstand sorgten die WindBand und die Kadettentambouren für den musikalischen Schlusspunkt. Beim anschliessenden Apéro und Mittagessen wurden Erinnerungen geteilt – bevor sich der VEBZ endgültig aus dem Zofinger Vereinsleben verabschiedete. CFA

Markthalle: Widerstand keimt auf – Stadtrat soll über die Bücher

Traktandiert ist der Entscheid für die Einwohnerratssitzung vom 24. November, der zweitletzten Sitzung des Parlamentes in auslaufender Besetzung. Diverse Institutionen und Personen mit Bezug zur Stadt haben sich in diesen Tagen mit ausführlichen Schreiben an die Stadt und die Einwohnerräte gewandt (Schreiben liegen dem Landanzeiger vor). Dazu gehören die Sektion Aargau des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins, kurz SIA, der Aargauer Heimatschutz, der Gewerbeverband Aarau, das Raumforum Aargau, ein Zusammenschluss von Personen vor allem aus den Bereichen Architektur, Raumplanung oder Kunst, sowie Privatpersonen.

Kritik an Entscheidungsreife und Unterlagen

Die Absender halten das Geschäft für nicht entscheidungsreif, da zentrale Fragen offen sind und wichtige Aspekte widersprüchlich beurteilt wurden. Zwar lägen mit den Unterlagen weit entwickelte gestalterische Szenarien und positive Erfahrungen mit dem kuratierten Betrieb der Halle vor, doch würden Stellungnahmen wesentlicher Akteure fehlen. Weder die Gesamtbeurteilung in der Entscheidungsmatrix noch der Antrag des Stadtrats seien schlüssig begründet.

Mitwirkung der Bevölkerung gefordert

Bevor ein weiterer Verpflichtungskredit für die Machbarkeitsstudie und ein Vorprojekt genehmigungsfähig seien, sollten die Mängel der Vorlage behoben und die offenen Fragen beantwortet werden. Auch erachten es die Absender für angebracht, den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt frühzeitig Gelegenheit zur Mitwirkung einzuräumen.

Ob die Geschichte der Markthalle ein mögliches Ende findet, ist offen. Sie bietet jedenfalls nicht unwesentlichen Stoff für die Aarauer Stadtgeschichte. MAS

Regionaler Sozialdienst neu in Hirschthal

Der Regionale Sozialdienst (RSD) der Gemeinden Bottenwil, Hirschthal, Kölliken, Moosleerau, Muhen, Reitnau und Safenwil hat die Räumlichkeiten im Neubau der A. Meier Garten- und Tiefbau AG an der Neumattstrasse 1 in Hirschthal bezogen.

Nach intensiver Planung konnte Ende letzter Woche der Umzug der gesamten Büroeinrichtung samt Archiv erfolgreich realisiert werden. Der RSD dankt allen Beteiligten für die hervorragende Zusammenarbeit während der Umzugstage und freut sich über die gute Zusammenarbeit mit den Firmen am neuen Standort.

Im zweiten Stock des Neubaus befinden sich sämtliche Räumlichkeiten des RSD. Das Ziel, den RSD-Standort langfristig wieder in eine Verbandsgemeinde zu verlegen, konnte somit umgesetzt werden. Der neue Standort ist für den Individualverkehr wie auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.

Im Auftrag der sieben Verbandsgemeinden ist der RSD mit insgesamt 36 Mitarbeitenden in 27 Vollzeitstellen zuständig für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst sowie die materielle und immaterielle Hilfe im Rahmen der Sozialhilfegesetzgebung des Kantons Aargau. Für die Verbandsgemeinden Kölliken, Muhen und Safenwil erfüllt der RSD zudem den Leistungsauftrag für die Schulsozialarbeit. Im Weiteren erbringt der RSD für die Verbandsgemeinden Bottenwil, Hirschthal, Kölliken, Muhen und Safenwil sowie für die Nicht-Verbandsgemeinden Schöftland und Schmiedrued die Betreuung der Personen im Asylbereich.

Neue Geschäftsleiterin per 1. Dezember

Per 1. Dezember 2025 übernimmt Jenny Nöthiger die Geschäftsleitung des Regionalen Sozialdienstes. Jenny Nöthiger bringt Führungserfahrung auf verschiedenen Ebenen mit. Ihre Branchenkenntnisse, ihre betriebswirtschaftliche Erfahrung und Kenntnisse in der Organisationsentwicklung sowie die kulturelle Passung haben den Vorstand überzeugt.

Der RSD wünscht der bisherigen Geschäftsleiterin Karin Jäggi alles Gute und bedankt sich für die fachkompetente sowie wertvolle Zusammenarbeit. Der Vorstand und das RSD-Team freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit mit Jenny Nöthiger und heissen sie bereits heute herzlich willkommen. RSD